바이러스, 일동 차렷! 정렬!-바이러스 분류체계

- 편집팀

- 2020년 4월 28일

- 8분 분량

최종 수정일: 2021년 7월 10일

2020년의 가장 큰 세계적 화제라고 하면 무엇이 떠오르는가? 아마 겨울에 시작해서 봄이 오기까지 사라지지 않은 코로나바이러스가 가장 먼저 떠오를 것이다. 전 세계가 코로나에 집중하고 있는 지금, 국내의 다양한 뉴스도 바이러스에 초점을 맞추고 있다. 추가된 확진자의 수, 지역사회 감염이 발생한 지역, 코로나바이러스 감염 예방법 등등……. 개중에는 이러한 정보도 있다. ‘코로나바이러스는 RNA 바이러스이기 때문에 돌연변이가 많고, 그만큼 대처하기 힘들다.’라는, 바이러스의 특성과 연관된 기본적 정보이다. 이 문장을 보면 몇 가지 의문을 떠올릴 수 있다. RNA 바이러스란 무엇일까? 왜 RNA 바이러스는 돌연변이가 많은가? 뉴스에서는 과학적인 용어와 개념을 가져왔음에도 대중이 이를 이해하기 위한 충분한 정보는 제공하지 않는다.

지피지기면 백전불태라고, 코로나 사태에 제대로 대처하기 위해서는 코로나바이러스에 대해 잘 알아야 한다. 그렇다면 우리는 무엇을 할 수 있을까? 코로나에 잘 대응하기 위한 정보를 모으고, 그 정보가 옳은가를 판단하기 위한 충분한 지식을 쌓는 것이다. 또한, 이를 기회로 삼아 호기심을 펼쳐보고, 더욱더 깊은 지식을 쌓아 보다 더 올바른 대처는 무엇인지 생각해볼 수도 있을 것이다. 현재까지 알려진 바이러스는 2019년을 기준으로 6,600여 종에 달한다. 이렇게나 많은 수의 바이러스를 연구하고 파악하기 위해서는 그들을 공통점에 따라 적절히 분류할 필요성이 있다.

자, 서론이 길었다! 그렇다면 이 글에서는 어떠한 이야기를 다루게 되는가? 앞으로 나올 이야기는 많고 많은 바이러스를 다양한 기준에 따라 분류하는 방법이다. 바이러스는 어떠한 종류가 존재하는가. 각 종류는 정확히 어떠한 것이며, 어떤 특성이 있는가. 이러한 바이러스 자체와 관련된 정보를 생물에 관심을 두고 꾸준히 공부해온 학생뿐만이 아니라, 과학에는 이때껏 관심이 없던 사람까지 모두가 읽을 수 있도록 풀어보고자 한다. 그럼 시작해보도록 하자. 바이러스, 일동 차렷! 기준에 맞춰, 정렬!

바이러스란 무엇인가

바이러스의 분류에 관해 이야기하기 전, 바이러스에 관한 배경지식에 대해 알아보도록 하자. 기초적인 정보가 필요 없다고 한다면 바로 다음 소제목으로 가 내용을 읽기 시작해도 무관하다. 바이러스라는 단어는 라틴어로 ‘독’이라는 의미이다. 과거에는 모든 질병은 세균이 원인이라고 생각했고, 그러므로 모든 병원체는 필터로 걸러낼 수 있다고 알려져 있었다. 바이러스의 존재는 19세기 말, 정확히는 1892년 러시아의 생물학자인 드미트리 아비노프스키에 의해 드러나기 시작한다. 그는 담배 모자이크병을 연구했는데, 이는 식물인 담배의 수확량을 감소시키는 식물 감염병이다. 모든 병원체를 걸러낼 수 있다는 가설대로라면 감염된 담뱃잎의 추출물을 필터로 흘려보냈을 때 필터에는 해당 질병의 원인이 되는 병원체가 나타나야 한다. 그러나 필터에는 병원체가 없었고, 오히려 여과액을 다른 담뱃잎에 바르자 해당 개체에서 담배 모자이크병이 발생했다. 이는 곧 세균보다 작은 병원체, 즉 바이러스가 존재한다는 것을 시사하는 최초의 실험이 되었다. 이후 1908년에는 퇴플러와 프로쉬가 구제역 바이러스를 이용한 실험을 통해 동일한 결론을 얻어낼 수 있었다.

바이러스는 200~300nm에서 15nm 정도의 크기를 가진 세균보다 훨씬 작은 병원체인데, 실제로 폭스바이러스(poxvirus, 우두, 점액종, 천연두 따위를 일으키는 병원성 바이러스를 통틀어 이르는 말)를 제외하고는 일반 광학현미경으로는 관찰할 수 없다. 그 모양은 막대, 구형, 다면체 등 다양하며, 기본적으로 단백질로 구성된 껍질이 유전정보를 저장하는 DNA나 RNA를 감싸고 있는 형태를 띤다. 또한, 생물과 무생물의 특성을 모두 가진 것으로 알려졌다. 실제로 바이러스는 증식도 가능하고, 돌연변이가 발생하며, 진화와 적응마저 가능한 생명체와 유사한 능력도 가지고 있음과 동시에, 단독으로는 증식도, 물질대사도 할 수 없는 무생물이다. 이 특성 탓에 바이러스를 반생물(半生物)이라고 부르기도 한다.

위에서 언급하였듯 바이러스는 혼자서는 살아갈 수 없다. 그렇기에 선택한 방법이 숙주를 감염시켜 그곳에서 증식하는 것이다. 바이러스가 숙주 세포 내부로 들어가게 되면 해당 숙주 세포는 바이러스의 생존과 증식을 위한 물질, 즉 본인의 유전물질의 복사본과 이를 보호할 껍질의 복사본을 만들어내기 시작한다. 혹은 자신에게 필요한 효소 또한 복제하게 된다. 이렇게 자신을 복제한 바이러스는 곧 조립되고, 기회를 지켜보다가 세포를 탈출한다. 이때 감염되었던 숙주 세포는 주로 파괴된다. 혹은 세포를 탈출하지 않고 암을 유발하는 등 세포에게 부정적 영향을 주기도 한다. 이 과정 탓에 우리는 바이러스성 전염병에 감염되고, 다양한 증세를 보이게 되는 것이다.

바이러스의 분류법 1 – 숙주의 종류에 따른 분류

바이러스는 생존하기 위해 숙주를 감염시킨다. 이때 바이러스마다 숙주로 삼는 생물의 종류는 서로 다르다. 사람을 대상으로 하는 질병, 돼지 등 특정 종의 동물을 대상으로 하는 질병, 위에서 살핀 담배 모자이크병과 같은 식물 대상의 병……. 심지어 세균을 숙주로 삼아 병을 일으키는 바이러스 또한 존재한다. 이 기준은 현대 생물학에서 주로 사용하는 생물의 분류법인 카를 폰 린네의 생물분류법을 기반으로 하여 형성되었다. 그룹 I은 세균을 공격하는 바이러스(Phaginae), 그룹 II는 식물을 공격하는 바이러스(Phytophaginae), 그룹 III는 동물을 공격하는 바이러스(Zoophaginae)이다.

- 세균 바이러스

그룹 I의 세균 바이러스는 박테리오파지, 혹은 파지라고도 부른다. 박테리오파지는 생물권 내에 가장 많이 존재하는 개체라고 할 수 있다. 생물권에 존재하는 박테리오파지의 종류는 합하여 1,031종 이상일 것으로 추측하고 있으며, 그 개체들을 모두 모아 일렬로 정렬하면 그 길이가 20억 광년이 된다! 박테리오파지의 크기를 고려하면 이 개체가 얼마나 많이 존재하는지 체감할 수 있을 것이다. 그렇다면 박테리오파지는 왜 이렇게 다양한 걸까? 그 이유로, 최근 박테리오파지가 생태계에서 영양분의 순환을 돕거나 세균의 다양성 유지 및 증가에 기여한다는 연구결과가 제시되었다. 박테리오파지는 생태계뿐만이 아니라 파지치료, 파지를 이용한 실험 등 과학연구에도 큰 기여를 하고 있다.

- 동물/식물 바이러스

동물 혹은 식물을 숙주로 하는 바이러스는 보통 서로의 숙주를 공유하지 않는다. 동물 바이러스가 식물을 감염시키거나, 식물 바이러스가 동물을 감염시키지 않는다는 뜻이다. 그러나 이는 절대적이지 않다. 곤충을 숙주로 하는 바이러스 중에는 곤충을 숙주로 하여 증식하고, 이를 통하여 동물과 식물까지 감염시킬 수 있는 종이 있기 때문이다.

바이러스의 분류법 2 – ICTV 체계

ICTV 체계(International Committee on Taxonomy of Viruses System)란 1966년 조직된 국제바이러스 계통 분류위원회에서 정한 바이러스의 분류법이다. 이 체계 또한 린네의 생물분류법을 기반으로 한다. 이들이 처음으로 내놓은 분류체계는 1971년에 보고서의 형태로 제출되었는데, 당시에는 2개의 과(familly, -viridae)와 43개의 속(genus, -virus)이 기준의 전부였다. 이후 더 많은 보고서가 작성되며 과보다 더 큰 범주인 목(order, -virales), 과와 속 사이에 존재하는 아과(subfamilly, -virinae)가 추가되었다. 2019년을 기준으로 현재는 55개의 목, 168개의 과, 103개의 아과, 1421개의 속이 존재한다. 예를 들어 코로나 바이러스는 니도바이러스목, 코로나바이러스과, 코로나바이러스아과이며, 속은 사람과 동물 모두에게 감염이 가능한 알파-코로나바이러스속, 베타-코로나바이러스속과 동물에게만 감염이 가능한 감마-코로나바이러스속, 델타-코로나바이러스속으로 나뉘게 된다. ICTV는 꾸준히 보고서를 작성하고 있으며, 특히 2011년부터 2019년까지는 매년 발표되었다, ICTV 공식 사이트에서 과거에 작성된 보고서별로 밝힌 목/과/아과/속/종의 수, 그리고 이들의 계층 나무(taxonomy tree)를 확인할 수 있다.

바이러스의 분류법 3 – 볼티모어 분류체계

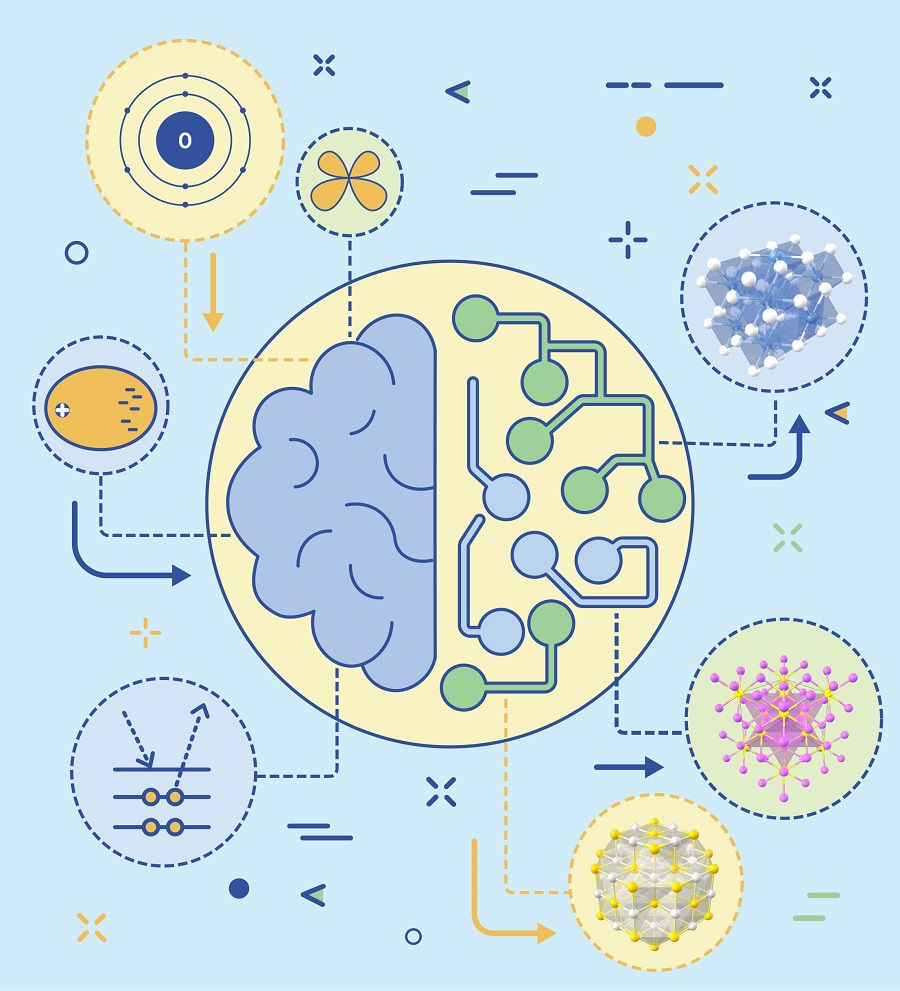

마지막으로 가장 많이 쓰는 바이러스의 분류 방법인 볼티모어 분류체계(Baltimore classification scheme)를 소개하겠다. 볼티모어 분류체계는 각 바이러스가 가지는 핵산의 종류(즉, DNA를 가지는 바이러스인가, RNA를 가지는 바이러스인가)와 각 바이러스가 복제되고 유전자 발현을 하는 방식에 따라 그룹 1부터 7까지 분류된다.

이 분류체계를 제대로 이해하기 위해서는 DNA와 RNA, 그리고 유전자 발현방식을 알아볼 필요성이 있다. DNA와 RNA는 핵산의 두 가지 종류로, 유전정보의 저장과 전달, 그리고 유전자 발현에 기여한다. 우리 몸의 모든 세포가 이를 지니고 있고, 이 유전정보의 흐름은 생명 유지를 위해 필수적이다. 먼저 DNA는 이중나선구조를 띠고 있으며, 상보적인 구조를 통해 유전정보를 보관하는 역할을 한다. 이때 상보적이라는 것은 곧 이중나선구조의 한 가닥이 담고 있는 유전 암호를 알면 반대 가닥이 담은 암호도 알아낼 수 있다는 것을 의미한다. 이때 한 가지의 유전정보는 정해진 한 가닥의 DNA에만 저장되어있고, 이때 몇 가지 예외를 제외하면 반대편 가닥은 유전정보를 담지 않는다. 또한, 우리 몸에서 DNA는 이중 가닥(dsDNA, double strand DNA) 형태로 존재하지만, 바이러스에서는 단일 가닥(ssDNA, single stand DNA)로도 존재할 수 있다.

RNA는 DNA에 담겨있는 정보를 토대로 단백질 등 다양한 생체물질을 만들어내는 과정에서 이용된다. (mRNA, rRNA, tRNA, lncRNA, miRNA... 이렇게 다양한 기능을 가진 RNA들이 존재하지만, 본 글에서는 mRNA에 대해서 생각하는 것으로 하자.) 이때 RNA는 DNA를 원형으로 하여 합성되는데, 생체 내에서는 위에서 언급한 ‘유전정보를 담고 있는 가닥’에서 합성된다. 즉, 특정 부위의 2가닥에서 각각 RNA가 형성되었다고 가정할 때, 하나만이 필요한 정보를 담고 있다. 이를 통해 우리는 RNA가 체내에서 단일 가닥(ssRNA)으로 존재한다고 추론할 수 있다. 실제로 이는 사실이지만, DNA와 마찬가지로 바이러스에서는 이중 가닥 RNA(dsRNA)의 형태로 존재할 수 있다. 이때 양성 극성 ssRNA((+) ssRNA)는 유전정보를 담은 DNA 가닥에서 합성된 RNA이고, 음성 극성 ssRNA((-) ssRNA)는 반대 가닥에서 합성된 RNA이다.

DNA가 정보를 저장하고, RNA가 정보를 복사하여 운반하고, 마지막으로 체내에 필요한 물질이 합성되는 과정을 우리는 유전자 발현이라고 부르며, 이는 생존을 위해 필수적인 과정이다.

이렇게 DNA와 RNA에 대해 알아보았다. 볼티모어 분류체계는 각 바이러스가 유전정보를 어떠한 DNA와 RNA를 통해 저장하는가, 그리고 각 핵산이 어떤 과정을 거쳐 유전자 발현이 발생하는가를 기준으로 분류된다고 위에서 언급하였다. 분류 기준에 대해 이해가 되었는가? 그렇다면 이제 각 그룹에 대해 살펴보자. 그룹 I와 VII는 dsDNA를, 그룹 II는 ssDNA를, 그룹 III은 dsRNA, 그룹 IV, V, VI는 ssRNA를 유전물질로 가진다. 이때 같은 유전물질을 갖는 그룹은 유전자 발현 과정에서 뚜렷한 차이를 보이게 된다.

- 그룹 I : dsDNA

첫 번째 그룹에 속하는 대표적 바이러스로는 흔히 감기 바이러스로 알려진 아데노바이러스가 있다. 이 그룹이 택한 유전자 발현 과정은 일반적으로 알려진 유전자 발현과 유사한, 가장 기본적인 경로라고 할 수 있다. DNA에서 DNA가 복제되어 바이러스의 DNA가 증식하고, RNA를 통하여 바이러스가 필요로 하는 다양한 물질이 형성된다, 물론 이때 필요한 효소는 숙주의 것을 가져다 쓴다. 그러나 일반적인 세포의 DNA 복제는 항상 일어나는 현상이 아닌, 세포분열이 일어날 때만 발생하는 현상이다. 그러므로 바이러스는 자체의 폭발적인 DNA 복제를 위해 숙주세포 자체의 세포분열을 유도하게 되는데, 이때 세포의 과도한 분열은 곧 암세포가 발생할 확률이 높다는 것을 의미한다.

- 그룹 II : ssDNA

ssDNA의 경우 일반적인 이중나선구조가 아닌, 단일가닥 형태의 DNA를 핵산으로 가진다. 대체로 DNA는 원형을 띠고 있으며, 그룹 II의 대표적인 예시로는 개를 숙주로 삼는 파보바이러스가 있다. ssDNA는 RNA를 형성하기 전 DNA로 변환되는 과정을 거친다. 이후로부터는 그룹 I와 같은 경로를 거쳐 유전자 발현이 이뤄진다.

- 그룹 III : dsRNA

영유아에게 설사를 유발하는 바이러스로 유명한 로타바이러스는 dsRNA를 유전물질로 갖는 대표적인 바이러스이다. 다른 그룹과 다른 특징적인 부분은, 하나의 유전물질(즉, 하나의 DNA 분자 혹은 RNA 분자)이 다양한 단백질을 암호화하는 바이러스 대부분과 달리 dsRNA의 경우 하나의 유전 분자가 하나의 단백질을 암호화하는 경향성이 있다는 것이다. 실제로 로타바이러스 또한 2개의 단백질의 유전자를 가지고 있는 하나의 RNA를 제외하면 총 10개의 RNA가 모두 하나의 단백질만을 암호화한다. 그룹 III의 바이러스는 놀랍게도 DNA를 거치지 않고 유전자 발현을 위해 필요한 ssRNA(mRNA)를 형성한다.

- 그룹 IV : (+) ssRNA

(+) ssRNA는 일반적인 유전자 발현 과정에서 이용하는 RNA와 동일한 가닥이라고 할 수 있다. 그러므로 다른 과정을 거치지 않고 바로 단백질을 합성할 수 있을 것처럼 느껴진다. 그러나 놀랍게도 그룹 IV의 바이러스는 (-) ssRNA를 거쳐 다시 RNA를 합성하고, 이 RNA로부터 단백질이 합성된다. 왜 이렇게 귀찮은 과정을 거쳐야 하는 걸까? (-) ssRNA를 거치는 만큼 분열에 걸리는 시간도 늘어날 것인데 말이다. 그 이유는 바이러스 복제의 기초적 개념을 다시 살펴보면 찾을 수 있다. 바이러스는 숙주를 통해 자체의 유전물질의 복사본, 그리고 껍질의 복사본을 형성한다고 했다. 그러나 그룹 IV의 바이러스가 (-) ssRNA를 거치지 않을 경우 유전물질을 복사하는 것이 불가능하다. ((+) ssRNA에서 (-) ssRNA를, (-) ssRNA에서 (+) ssRNA를 합성하는 것은 가능하나, 양성에서 양성, 음성에서 음성은 불가능하다.) 이 문제를 해결하기 위해 해당 바이러스는 먼저 (-) ssRNA를 합성하고, 여기서 다시 (+) ssRNA를 합성하는, 언뜻 보기에 번거로운 과정을 거치는 것이다. 이때 (+) ssRNA를 주형으로 하여 (-) ssRNA를 합성하는, 일반적인 생명체에서는 일어나지 않는 반응을 일으키기 위해 그룹 IV의 바이러스는 RNA 의존적 RNA 중합효소(RNA-dependent RNA polymerase, RdRP)를 포함하고 있다. 이 그룹의 대표적 예시로는 장염을 일으키는 노로바이러스를 들 수 있다.

- 그룹 V : (-) ssRNA

그룹 IV의 복제방식을 이해했다면 그룹 IV에 대해 이해하는 것은 쉬울 것이다! 바이러스가 원래 지니고 있던 (-) ssRNA에서 (+) ssRNA가 합성되고, 이 RNA는 단백질 합성에 기여하거나 RNA 의존적 RNA 중합효소를 통해 (-) ssRNA가 복제되는 과정에서 주형이 된다. 이를 통해 알 수 있듯, 그룹 IV와 그룹 V의 바이러스는 RNA 의존적 RNA 중합효소를 포함한다는 공통점이 있다. 그러나 큰 차이점으로 다소 단순한 구조를 보이는 그룹 IV의 바이러스에 비해 그룹 V의 바이러스는 그 유전자 서열 등이 복잡하다.

- 그룹 VI : (+) ssRNA

우리에게 굉장히 익숙한 이름, 코로나바이러스가 포함된 그룹이다. 이는 그룹 IV와 동일하게 (+) ssRNA를 유전물질로 삼지만, 복제 혹은 유전자 발현 경로가 크게 다르다. 생물체에서 주로 발생하기에 익숙한, 그리고 평범한 유전자 발현 과정은 DNA에서 RNA가 합성되는 경로이지만, 간혹 RNA에서 DNA가 합성되는 현상이 관측되고는 하는데, 이 현상을 볼 수 있는 바이러스가 그룹 VI이다. 해당 그룹의 바이러스는 유전자 발현 과정을 거치기 전 바이러스가 가지고 있는 역전사효소(RT, reverse transcriptase)의 작용을 통해 본인의 RNA를 주형으로 하는 DNA를 합성한다. 이후 그룹 I와 유사한 과정을 통해 단백질이 합성하고, 이 과정에서 형성된 RNA가 바이러스가 가지는 RNA가 된다. 역전사 효소를 가지고 있기 때문에 레트로바이러스라고도 불린다.

- 그룹 VII : dsDNA (dsDNA-RT 바이러스)

해당 그룹은 ‘불완전한 dsDNA를 가진다’라고 불리기도 한다. 또한, 이 바이러스는 RNA를 형성하기 전 또 다른 RNA 중간체를 형성하고, 이를 통해서 다시 DNA가 합성된다. 이 과정에서 역전사 효소가 이용되고, 이 때문에 그룹 VII의 바이러스 또한 레트로 바이러스라고 할 수 있다. 예시로는 B형간염 바이러스가 있다.

자, 이것으로 바이러스의 분류 체계에 대한 소개는 끝이 났다. 그러나 아직 해결되지 못한 문제가 한 가지 남아있다. ‘대중에게 불친절한 정보제공 방법’의 예시로 들기 위해 언급했던, RNA 바이러스에서 돌연변이가 많이 발생하는 이유이다. 이는 RNA가 DNA에 비해 훨씬 불안정하기 때문이다. 세포가 살아있는 기간 동안 DNA는 계속 형태를 유지하고, 정보를 저장해야 한다. 그러므로 DNA는 분자 구조상 굉장히 안정적인 형태를 띠고, 돌연변이가 발생할 확률이 낮으며 발생한 돌연변이를 고치는 과정이 다수 존재한다. 그러나 RNA는 다르다. DNA의 복사본에 해당하는 RNA는 단백질 합성에 기여하는데, 만약 한 번 합성된 RNA가 분해되지 않고 세포 내에 남을 경우 해당 RNA가 암호화하는 단백질은 지속적으로 합성된다. 이는 물질과 에너지의 낭비임과 동시에, 만약 합성되는 물질이 체내 항상성 조절과 관련 있는 물질이라면 체내 균형이 깨질 위험이 있다. (예를 들어보자. 인슐린은 체내 혈당량을 낮추는 호르몬이다. 과연 혈당량이 이미 낮은 상황에서도 인슐린이 계속 합성된다면 어떻게 될까?) 그렇기 때문에 RNA는 굉장히 불안정한 분자이며, 동시에 돌연변이가 발생할 확률도 DNA보다 훨씬 높다. 충분한 해답이 되었을까?

단순히 바이러스에 대해 알면 코로나바이러스로부터 안전해질 수 있을까? 아니다. 전혀 그렇지 않다. 그러나 배경지식이 있다면 잘못된 정보와 올바른 정보를 파악할 수 있고, 어떠한 것이 과도한 대응인지, 어떠한 것이 방역 체계를 망치는 일인지를 판단할 수 있다. 위의 모든 글을 이해할 필요는 없다. 그러나 이 글을 읽은, 또한 이 문장을 읽고 있는 당신이 이 지식더하기를 통해 적어도 바이러스와 관련된 기본적인 지식을 얻어가기를, 혹은 부실한 설명 탓에 생겼던 바이러스에 대한 호기심을 해소했기를 바란다.

참고자료

[1] 바이러스 [virus], 박테리오파지 [bacteriophage], 로타바이러스 [Rotavirus], 볼티모어 분류법 [Baltimore Scheme], 국제바이러스분류위원회 [International Committee on Taxonomy of Viruses] (미생물학백과) - 네이버 지식백과

[2] 바이러스 [Virus] (분자·세포생물학백과) - 네이버 지식백과

[3] 동물바이러스 [動物-, animal virus] (생물백과사전) - 네이버 지식백과

[4] 동물바이러스 [animal viruses, 動物~] (생명과학대사전) - 네이버 지식백과

[5] virus (이우주 의학사전) - 네이버 지식백과

[6] 여과지도 통과하는 기이한 미생물 – The Science Times

[7] http://ncov.mohw.go.kr/

[8] https://web.archive.org/web/20070811215945/http://athena.bioc.uvic.ca/

[9] https://talk.ictvonline.org/

[10] https://viralzone.expasy.org/

첨부 이미지 출처

[1] pixabay.com

[2] 인류를 괴롭히는 바이러스란 무엇인가? - 우리문화신문

[3] 동물바이러스 [animal viruses, 動物~] (생명과학대사전) - 네이버 지식백과

[4] NCBI

[5] 정예진(작성자)

[6] ViralZone, SIB 스위스 생물 정보학 연구소

[7] 볼티모어 분류법 [Baltimore Scheme] (미생물학백과) - 네이버 지식백과, 표를 일부 가공하여 인용함

KOSMOS BIOLOGY 지식더하기

작성자 | 정예진

발행호 | 2020년 봄호

키워드 | #바이러스학

Comments