블랙홀의 모든 것 : 시간과 공간

- 편집팀

- 2019년 10월 30일

- 3분 분량

최종 수정일: 2020년 9월 23일

하늘을 올려다보면 낮이든, 밤이든 우리는 별들을 볼 수 있습니다. 낮에는 태양이라는 우리 지구와 가장 가까운 별을 보고 밤이 되면 이 우주에 존재하는 수많은 별들을 보게 됩니다. 처음 불을 붙이기 시작한 촛불이 시간이 지나고 나면 다 타버려서 없어지듯이 별들도 시간이 지나게 되면 자신의 빛을 잃어가며 점점 식어간다. 그 마지막 종착역이 바로 눈에 보이지 않는 블랙홀이다.

죽은 그 별, 블랙홀

지금 보고 있는 위 그림은 영화 ‘인터스텔라’에 나오는 블랙홀의 모습이다. 블랙홀이란 1962년에 존 휠러가 처음 제안한 개념으로 어떤 빛도 빠져나올 수 없는 그런 천체를 의미한다. 태양 질량의 1.44배가 되면 별이 전자가 별을 밀어내는 축퇴압을 충분히 이기고 강한 중력에 의해 수축하게 된다. 그렇게 천체는 갑작스러운 수축으로 초신성 폭발이 일어나서 별의 중심핵을 제외한 다른 부분들이 날아가게 되고 이는 중성자별을 형성한다. 이 중성자별이 중력으로 주변의 물질들을 모으고 충분한 질량이 되면 천체의 수축을 막아낼 수 없게 된다. 이 붕괴 이후에 나타나는 것이 바로 블랙홀이다.

눈에 보이지 않는 블랙홀의 구조

이렇게 복잡한 과정으로 형성된 블랙홀은 ‘슈바르츠실트 반지름’이란 특이한 반지름을 갖는다. 슈바르츠실트 반지름이란 질량 M이 있을 때 빛이 중력을 이겨내고 이를 통과할 수 있게 되는 최소한의 반지름이다. 그렇기 때문에 중력과 원심력이 평형을 이룰 때의 반지름이 슈바르츠실트 반지름이 된다.

위 두 식을 정리하면,

위 사진을 봐보면 특이점이라는 점이 있다. 말 그대로 이 점은 매우 특별한 점으로 블랙홀로 빨려 들어간 물질들이 모두 이 점에 모이게 된다. 바로 밀도가 무한대인 특이점이다. 만약 우리가 블랙홀에 빨려 들어간다고 하자. 무한한 밀도에 의해 우리는 그 쪽으로 몸이 늘어나게 되고 길게 늘어져 찢어지게 된다. 이런 현상을 국수효과(noodle effect)라 부른다.

다음으로 블랙홀에는 사건의 지평선이라는 부분이 있다. 이 사건의 지평선의 존재 유무로 블랙홀인지 아닌지 구분할 수 있을 만큼 사건의 지평선은 블랙홀의 가장 결정적인 특징이다. 사건의 지평선은 물질이나 빛이 블랙홀의 중심을 향해 들어갈 수만 있고 나갈 수는 없는 그런 공간이다. 예를 들면 모래지옥처럼 더 이상 빠져나오려고 해도 계속 빨려 들어가기 시작하는 경계가 사건의 지평선이다.

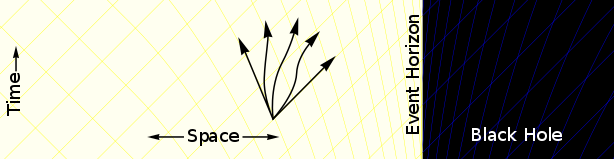

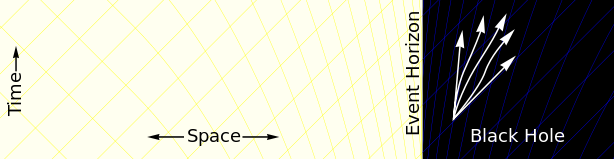

위 세 그림은 입자가 이동할 수 있는 경로를 나타낸 그림이다. 블랙홀에서 멀리 떨어진 곳에서는 입자가 모든 방향으로 움직일 수 있다. 두 번째 그림에서는 블랙홀에 가까워지자 시공간이 점차 왜곡되었다. 블랙홀에 가까워지는 경로가 블랙홀에서 멀어지는 경로보다 많아졌다. 끝내 마지막 그림에서는 입자가 사건의 지평선을 넘어 블랙홀에 들어가게 되어 입자가 운동가능한 경로가 모두 블랙홀의 특이점으로 가까워지려는 경로가 된다. 더 이상 이 블랙홀을 빠져나와 탈출 할 수 없는 것이다.

마침내 블랙홀의 존재를 밝혀내다!

지난 4월 11일 우리나라를 포함해 전 세계 천문학 연구기관 20여 곳의 과학자들이 블랙홀의 존재를 증명해냈다. 지구로부터 5500만 광년, 킬로미터 단위로 환산하면 무려 9조 4600억 km나 떨어진 은하 내에 존재하는 블랙홀을 찾고 이를 영상화 시키는데 성공하였다. 바로 밑의 사진이 ‘사건의 지평선 망원경(Event Horizon Telescope·EHT)’ 연구진이 블랙홀을 영상화 시킨 사진이다. 여기서 이런 궁금증이 들 것이다. 위에서 말했듯이 블랙홀은 세상에서 가장 빠른 빛조차도 빠져나올 수 없는 곳인데 과연 어떻게 촬영을 한 것일까?

우리 눈에 보이지가 않는 블랙홀을 촬영하기 위해서 6개 대륙 8개의 전파 망원경을 사용하였다. 이 8개의 전파 망원경을 하나의 전파 망원경으로 연동시켜서 거의 지구 크기가 되는 망원경을 만든 것이다. 이로 인해 EHT 연구진은 블랙홀의 전파 신호를 조금 더 정밀하고 정확한 신호를 얻었을 수 있었다. 2017년 4월 5일부터 10일까지 진행된 이 프로젝트는 5일이라는 짧은 기간 동안에 이루어졌지만 하루 수집한 데이터 용량이 무려 350TB로 350000개의 영화와 맞먹었다. 이 데이터들을 슈퍼컴퓨터로 분석하는데 2년이 걸린 것이다. 어느 정도의 분해능이면 한라산에서 백두산 정상에 있는 사람의 머리카락 한 올 한 올을 구분할 수 있는 정도의 분해능이였다. 여러 관측 자료들을 비교 분석하여 연구진은 고리의 구조와 중심부의 까만 구처럼 생긴 지역인 블랙홀의 그림자를 발견했다. 마침내 이론상으로만 존재했던 가설인 블랙홀이 실제로 보여진 것이다.

더 많은 내용을 알고 싶다면 다음 동영상을 참고해보면 도움이 될 것이다.

어릴 때 한 번쯤 들어보았던, 그리고 신기해했던 블랙홀이라는 천체에 대해 알아보았다. 모든 물질을 빨아들여서 블랙홀은 누구의 눈에도 보이지 않았다. 오직 이론상으로만 예측되었던 천체에 대해 수많은 과학자들의 많은 연구를 하였다. 이로인해 블랙홀에 대해 우리는 많은 것을 알게 되었다. 결국엔 실체가 보이지 않던 이 천체를 발견함으로서 그 존재성이 입증되었다. 눈에 보이지 않았음에도 불구하고 그 연구를 계속하여 모호한 블랙홀의 존재를 밝혀낸 과학자들에게 박수를 보내고 싶다.

<참고자료>

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole (위키피디아 블랙홀)

[3] Event Horizon Telescope Collaboration (2019). "First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole". Astrophysical Journal Letters.

[4] ldham, L. J.; Auger, M. W. (March 2016). "Galaxy structure from multiple tracers – II. M87 from parsec to megaparsec scales". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

[5] 세계 첫 ‘블랙홀’ 실체 관측...어떻게 성공했나, 머니투데이, 류준영, 2019.04.11

<이미지>

[2] https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=factorier&logNo=60205921641&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

<동영상>

Physics 학생기자 김승우

2019년 가을호

지식더하기

천체물리학

Commentaires